De vaciada a “quemada”, un nuevo drama, análoga causa: El desgobierno de la España rural en un escenario de “capitalismo inflamable”

Cristóbal Molina Navarrete.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Universidad de Jaén.

Arturo García Sanz.

Profesor Contratado Doctor de Derecho Mercantil.

Universidad de Jaén

«Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy: arte soy entre las artes

en el monte, monte soy».

José Martí. Yo soy un hombre sincero.

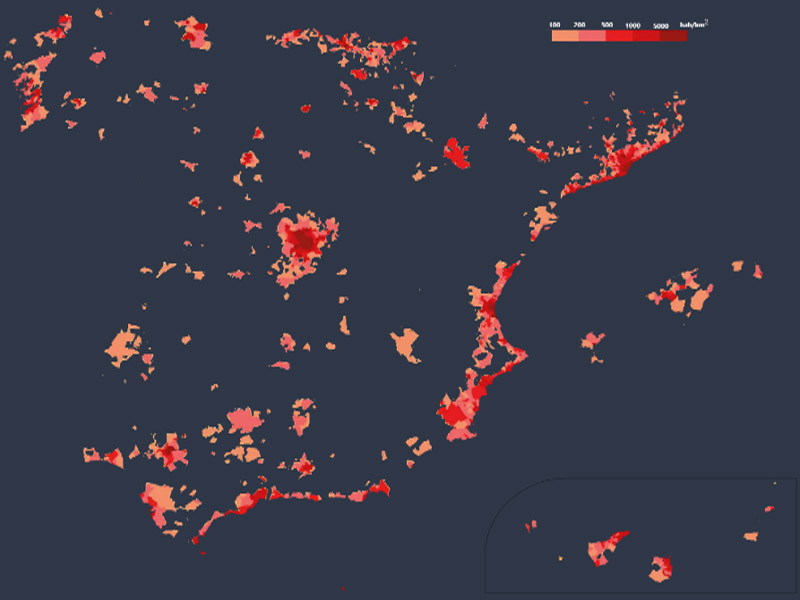

Foto portada: Mapa de España que solo muestra los municipios con una media de habitantes igual o superior a la media del país (modo gráfico, no muy preciso, de representar la España vaciada)

1.

El “drama político” que vive España es que el debate está hegemonizado por una ambición de lucha por el poder institucional (gubernamental y autogobiernos) en detrimento de la satisfacción del interés general (el bienestar y la calidad de vida de la gran mayoría de la población española). El deseo incondicionado de gobernar, de unos y otros, secuestraría el deber de hacerlo con razones de servicio público. Así se explica que se incurra en el mismo error, se tropiece con la misma piedra (en 2022 hubo incendios tan desmedidos que se dijo nunca más; luego vino la DANA de Valencia y se dijo aprender la lección para gestionar fenómenos extremos ligados al cambio climático). Desde muy antaño se sabe que la “despoblación rural” (por la transición demográfica, esto es, por envejecimiento y falta de relevo generacional, pero también por la persistente ausencia de adecuadas políticas de gestión equilibrada de todos los territorios de España) y el “cambio climático antrópico” se retroalimentan mutualmente.

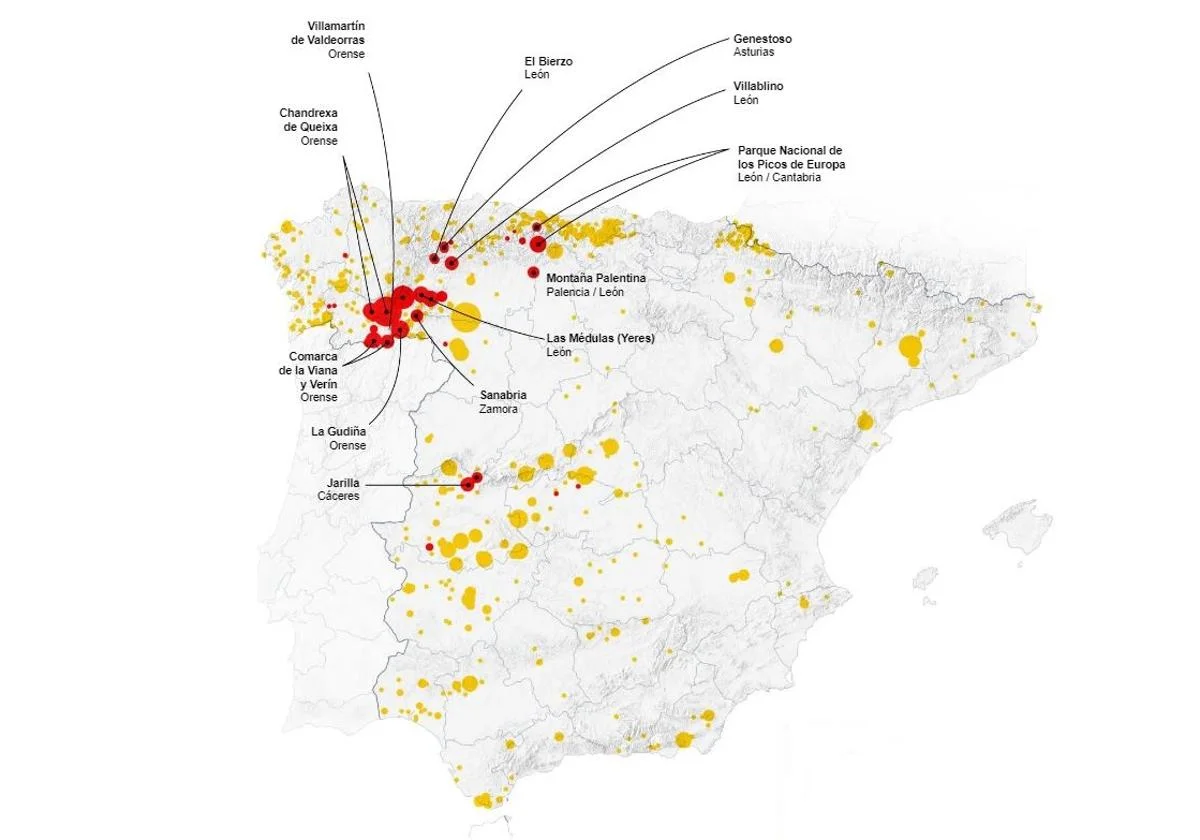

En efecto, ambos favorecen la acumulación de combustible altamente inflamable, el segundo porque genera grandes masas de vegetación con las lluvias torrenciales que cuando llegan las olas de calor prolongadas arden más por el estrés hídrico que sufren, el primero porque reduce a quienes deben reducirla de forma natural (humanos, ganadería). El resultado: grandes incendios forestales. No es ninguna casualidad, pues, sino más bien muy previsible (y evitable) que una parte de la considerada ”España vaciada” (el 77% de la superficie de España y el 79% de los municipios, que concentra solo el 10,4% de la población española y el 8,4% del PIB del país) sea la más representada (ej. Orense, León, Zamora, Cáceres), tras el trágico agosto de 2025, en la “España quemada”(casi 400.000 Hectáreas).

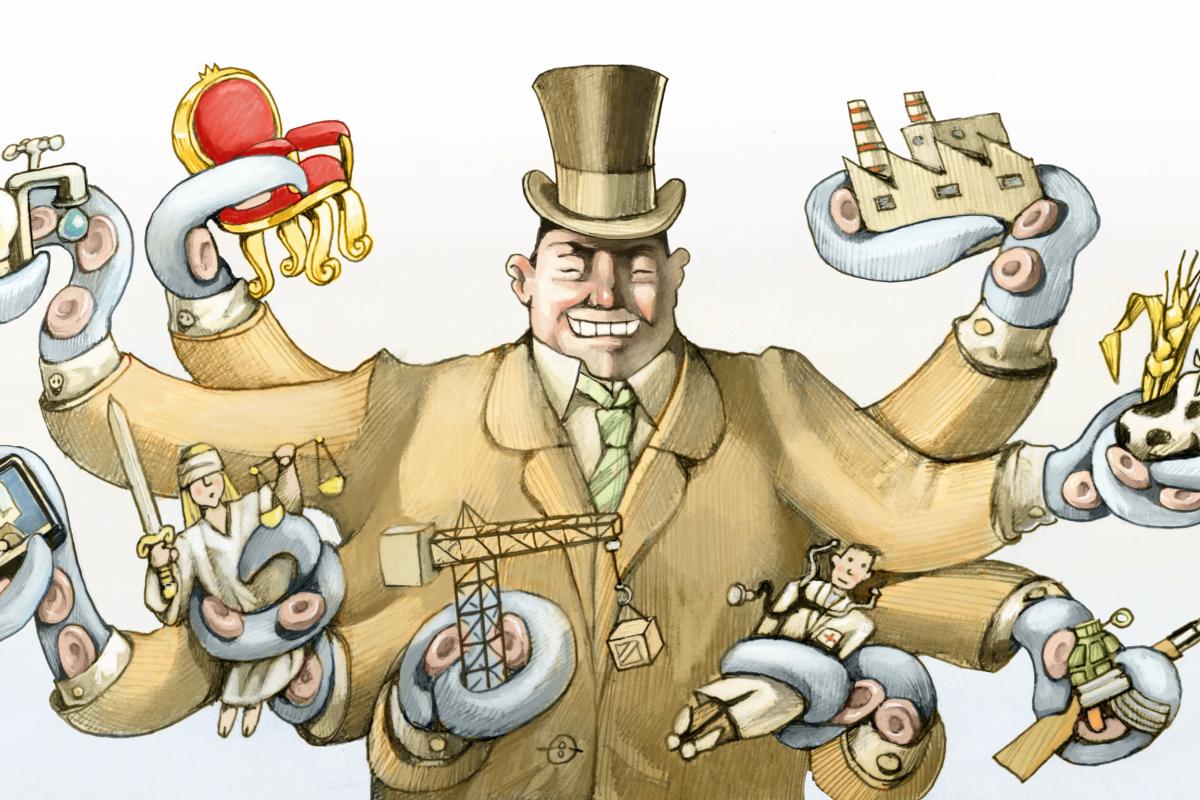

Por tanto, a un estructural conflicto socioeconómico y cultural pendiente de resolver, tras tantas décadas (la España rural vertebrada o integrada), “patología” del modelo de desarrollo económico-territorial, en el que hoy despliega un especial papel, agravándolo, la llamada “transición demográfica” , se suma y converge, multiplicando y agravando sus efectos, un nuevo conflicto eco-social o conflicto socioambiental, en un entorno de transición ecológica. En este sentido, las políticas de reducción-precarización de los servicios de prevención-extinción de incendios aumenta la presión que, el modelo económico capitalista neoliberal y financiero ejerce degradando el ambiente, y la incertidumbre de comunidades cada vez mayores (por la -descontrolada- “urbanización” rural).

El mapa de los incendios en España, agosto 2025, Julián de Velasco, Javier Torres y Laura Albor

2.

Las cuestiones son tan reales que, para cualquier aproximación racional, el reto debería ser alcanzar y actualizar un pacto de Estado que garantice el equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales, esto es, lo que hoy se llama sostenibilidad integral.

La potenciación de un ecosistema jurídico-social y político-financiero que ponga el acento en la prevención no es una opción ideológico-partidista, ni en la lógica del «ecologismo de asfalto, de salón o de despacho» (crítica de la ecología política absolutista o integrista) ni tampoco en una clave de iluso «romanticismo rural» (la ilusión del retorno de todos al campo, como se nos quiso hacer creer en pandemia). En juego está el derecho humano a un futuro solidario intergeneracional como refleja el art. 45 CE. La evidencia científica sobre esta nueva dimensión del conflicto ambiental, el de la España vegetalmente inflamable es apabullante.

No presenta una emergencia climática en abstracto, sino muy concreta y tangible, como en su día la DANA de Valencia (fenómeno meteorológico extremo opuesto, el de las lluvias torrenciales e inundaciones, pero debido a análoga conjunción del hecho natural y el déficit de gestión institucional -factor institucional de un riesgo natural socialmente fabricado o reconstruido, en la lógica de BECK-). Negar las evidencias sí constituye un sinfín de falacias, defendidas por el ideario neoliberal, económico y cultural (marco ideológico-político del laissez faire), que privatiza beneficios y socializa los costes ecológicos, como externalidades del mercado o incluso como si de “accidentes naturales de mercado” se tratara. Un tal entendimiento solo oculta que, como los fuegos padecidos este verano, son un riesgo social fabricado por un orden político-ideológico y socioeconómico concreto (A. Pedregal. Incendios: Una crítica eco-social del capitalismo inflamable, 2025).

Representación del capitalismo extractivo y financiero. Nuvolanevicata via Getty Images

3.

Por estar acreditado científicamente, era algo más que previsible y, previsto, por lo tanto, evitable, a través de una adecuada gestión preventiva del territorio en general, y de la vegetación en particular. Lleva años alertándose de que España es uno de los territorios más propensos a múltiples impactos de la actual emergencia climática: sequías prolongadas (estrés hídrico), olas de calor cada vez más largas e intensas (estrés térmico) inundaciones, desertificación, pérdida de recursos hídricos y escorrentía, incendios, etc. En este escenario, era previsible que cuando llegara una ola de calor prolongada emergiera una secuencia de fuegos (como en otros lugares, caso de Canadá). Y así ha sucedido, batiéndose registros históricos, hasta situarse como la más intensa desde que existen datos oficiales.

Los incendios han calcinado zonas de alto valor ambiental (incluye Zona Especial de Conservación -ZEC-), integradas en la Red Natura 2000, el principal instrumento de protección de la biodiversidad a nivel europeo (red ecológica europea), a cada cual más destructivo. Estamos en septiembre y se acerca el otoño, debe reducirse al estrés hídrico extremo, pero las dimensiones del problema no han finalizado, incluso se producen nuevos incendios, aunque de menos voracidad, pues las consecuencias de los anteriores tendrán una nueva fase con las lluvias, aunque sea paradójicamente. Menores temperaturas traerán lluvias que arrastrarán las cenizas acumuladas en las tierras quemadas a los ríos y acuíferos, con riesgo de contaminación. De ahí la nueva alerta ambiental posincendios. Además, la pérdida de la capacidad de retención de tierras fértiles, ahora desprotegidas, agrava la desertización y altera el caudal de los ríos (ej. las brigadas de bomberos deberán colocar barreras y coberturas de paja para limitar la erosión).

4.

En suma, el círculo vicioso de una economía antiecológica (pese a que se proclama una economía circular y azul) parece inacabable. En última instancia, cuando se quema el territorio forestal se pierde mucho más que masa vegetal: se altera el hábitat en el que el ser humano es un conviviente más, no el único, aunque sí se crea el hegemónico. La solución exige, pues, más civilización, una capacidad de gobierno de la complejidad y de la diversidad mayor. Paradójicamente, hallamos lo contrario un desgobierno extremo, que lleva a responsabilizarse unos niveles de la Administración del territorio a los otros y viceversa, en vez de reconocerse ambos competentes-responsables, en aplicación, precisamente, como ya se ha puesto de relieve en otra entrada al respecto, del renovado y actualizado marco jurídico que sí existe, desde 2003 (Ley de Montes), reformada y actualizada, justamente a raíz de los incendios devastadores de 2022 (norma de urgencia RDL 15/2022).

En vez de mejorar el esfuerzo coordinad, hallamos un cóctel explosivo entre falta de rigor y ausencia de voluntad política. Inquieta que, por ejemplo, ante el más que evidente exceso de biomasa, pero también el abandono rural y la creciente presión climática, voces institucionales tan autorizadas como la del presidente de Cataluña sea que “sobran bosques” cuando si algo necesita todos los territorios del Mediterráneo es bosques, los mejores reguladores del equilibrio del “metabolismo de todo su entorno de forma multifuncional”. La respuesta no es prescindir de más verde, sino de gestionarlo adecuadamente, preventiva y productivamente.

Las masas forestales no son una bomba de relojería, polvorines a punto de explotar, en sí mismos, sino por la referencia conjunción de una crisis ambiental inducida entrópicamente (no solo, pero en gran medida por la acción humana, por un modelo de desarrollo insostenible integralmente, no solo ambiental, también en lo social y en lo económico -si no se confunde economía con pura especulación y el beneficio de unos pocos a consta del de la gran mayoría de la población-) y u déficit institucional, la ausencia de políticas públicas eficaces de gestión de lo rural y forestal. Pero la solución no puede pasar por la eliminación de la masa forestal (¿para entregar más suelo a la agroindustria intensiva o la construcción?), sino por una gestión adaptativa y con visión de cuidado de largo alcance, como, por cierto, prevé el nuevo marco normativo tras la reforma del año 2022, incumplido. Por lo tanto, la respuesta debe venir de una recuperación del equilibrio, o una corrección del desequilibrio, campo-ciudad tomada en serio. De modo que otro fuego, no este destructivo, sino constructivo, “es posible”, y exigible.

Hoy la indispensable gobernanza cooperativa de los incendios forestales (colaboración entre todos los niveles administrativos, los agentes económicos y sociales, así como la sociedad civil) brilla por su ausencia. Para corregir este estado de desgobierno y (des)gobernanza de la “España inflamable”, el Gobierno, más consciente del déficit de lo que reconoce, demanda un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, tan necesario como frustrado por la ambición de poder aún a costa de las razones de interés general. Su necesidad es innegable, en todo caso. Un acuerdo transaccional y de reequilibrio de estas características afecta al conjunto de la economía, de la ordenación del territorio y de la gestión pública, por lo que también necesita contar, como en su día los Pactos de la Moncloa, con el concierto de agentes económicos y sociales, como se ha apuntado; no parece nada fácil. Según una autorizada voz política, tristemente silenciada por su fallecimiento este año, la solución no vendrá:

«ni del ecologismo de postal ni del romanticismo rural sino de una eficaz ordenación del territorio, de las políticas pegadas a la realidad y apostar por la prevención y la colaboración público-privada» (Javier Lambán, expresidente de Aragón y fallecido en plena ola de incendios este año).

A mi juicio, más que un solemne y ambicioso Pacto de Estado frente al cambio climático, la prevención de los incendios exige un compromiso de cumplir, institucional y financieramente, con lo comprometido normativamente, desde la lógica de la transición justa. En vez de concebir los Pactos de Estado como una gran Declaración (como los acuerdos de corrección del cambio climático) se precisa fijar políticas realistas, con metas de prevención, corrección y adaptación eficaces, sistemáticas, no fragmentarias, basadas en la combinación en su justa medida de ciencia, naturaleza y cultura (modelo de gobernanza eco-social y económica). Lo que significaría, entre otras cosas, concretas:

- gestionar las masas forestales, escenario del fuego. Anualmente debe afectar a un mínimo del 1 % de la superficie forestal a escala nacional —unas 260.000 hectáreas— para preparar el territorio ante la llegada de grandes incendios forestales, priorizando las zonas estratégicas. La inversión sería de unos 1.000 millones de euros al año.

- corregir los procesos erosivos, descontaminar el abastecimiento de agua potable en los municipios afectados y favorecer la regeneración natural de la cubierta vegetal.

- dotar económicamente a los municipios rurales para actualizar planes de emergencia frente a incendios forestales. Actualmente, la población rural en España representa el 17,2 % del total, y aproximadamente el 83 % de los municipios cuentan con menos de 5.000 habitantes.

- Favorecer acciones de economía local y empleo más sostenibles, aún si resultan menos productivas que las demandas hoy por los fondos de inversión, que apuesta por una industria agroalimentaria intensiva