Nuevas piezas jurídicas en la construcción de los derechos laborales de alerta ambiental: entre denuncia individual y negociación colectiva

Cristóbal Molina Navarrete.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Universidad de Jaén.

“ (…). Cantad por mí, pájaros centelleantes/ que en el ardiente bosque convocáis alegría y ebrios de luz os alzáis como lenguas/hacia el azul que inspirado os adopta/. Cantad por mí, pájaros que nacéis cada día/y en vuestro grito expresáis la inocencia del mundo/ Cantad, cantad, y elevaos con el alma que me arrancáis, y no vuelva a la tierra”

Vicente Aleixandre. Cantad, pájaros

1.

Ninguna persona sensata (el adjetivo es consciente de que hoy gobiernan en el mundo personas de gran poder político y económico, otra cosa es en el plano de la razón científica, que lo niegan) puede discutir seriamente que la exigencia de sostenibilidad ambiental, en su doble dimensión de transición verde (proactiva) y lucha contra el cambio climático antrópico (enfoque reactivo) debe ser una prioridad para el conjunto de la sociedad (política, económica, cultural). Parece claro que las empresas tienen, a tal fin, una responsabilidad crucial, no solo ético-social, sino jurídico-económica, en su consecución efectiva, por cuanto el predominante modelo de explotación extractiva intensiva que practican con una causa principal del problema, amén de ser una condición para la continuidad de su negocio.

En el plano normativo, en esta dirección se pronunciaría la Directiva (UE) 2024/1760, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, sobre diligencia debía en las empresas en materia de sostenibilidad (abreviada CS3D: Corporate sustainability due diligence)[1]. La Directiva, pues, configura la sostenibilidad como una obligación de diligencia debida principalmente para las empresas, aunque no exclusivamente, como es lógico. Los elementos fundamentales de este deber son:

- la identificación y el tratamiento de los impactos potenciales y reales negativos sobre los derechos humanos, incluidos los laborales, y el medio ambiente en la actividad de la propia empresa, sus filiales y, cuando estén relacionadas con sus “cadenas de valor”, las de sus socios comerciales

- la obligación de que las grandes empresas (sociedades con umbrales más reducidos[2] también deben implementar sistemas diligentes de gestión de riesgos en materia de derechos humanos y medioambiente) diseñen e implementen, de forma efectiva, un plan de transición para la mitigación del cambio climático, según Ley Europea del Clima (y de la Agenda 2050)

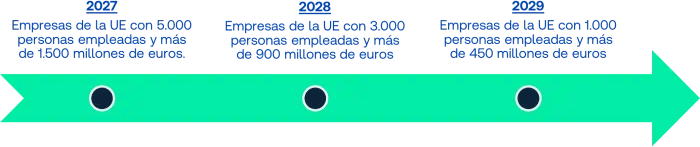

Conviene recordar, en todo caso, que su aplicación será gradual, a partir del 26 de julio de 2027 y en función de su tamaño y volumen de negocio. Por lo tanto, no estará en vigor plenamente hasta dentro de 5 años. Largo me lo fiais, pues.

2.

El propio proceso atormentado de aprobación de esta Directiva y los más que evidentes límites finalmente reflejados en su contenido (de ámbito subjetivo, de extensión de responsabilidad, etc.), ponen de relieve lo refractario de buena parte de las empresas a estas políticas de sostenibilidad ambiental. Todo ello al margen de las crecientes prácticas del llamado “marketing verde” y/o del, más criticable, greenwashing (lavado verde o impostura ecológica[3]), o, en todo caso, del modelo voluntario de la responsabilidad social corporativa, que está en la base del modelo de la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa («CSRD«)[4].

Un ejemplo, del Derecho vivo, pero no el único que puede citarse, también en España, que evidencia la tendencia empresarial a blindarse, mediante Códigos y Reglamentos internos de confidencialidad, frente al exterior, evitando dar luz o transparencia a sus prácticas de insostenibilidad ambiental, o directamente, de contaminación, nos lo ofrece la STEDH de 8 de octubre de 2024, CASE OF AGHAJANYAN v. ARMENIA (Application 41675/12). Frente a sus obligaciones de transparencia, además de neutralidad ambiental, evitando dañar el ambiente, la empresa prefirió adoptar la máxima sanción disciplinaria, el despido, contra el trabajador que, en el marco de cierto conflicto laboral retributivo, puso de relieve prácticas de la empresa poco compatibles con la protección ambiental. Dada la escasa sensibilidad mostrada por los tribunales internos ante esta situación, una vez más (tampoco es la primera, ni será la última, lamentablemente), tendrá que ser el TEDH el que recuerde que la protección ambiental constituye un interés de carácter público o general prioritario y, en consecuencia, debe primar la libertad de expresión sobre el interés de la empresa a la confidencialidad.

La doctrina científica española más solvente en esta materia no ha dejado pasar la oportunidad de analizar esta sentencia en esta clave de garantía para el medio ambiente, con una valoración positiva, pero crítica (vid. Miñarro, M, 2025[5]). Y ello en la medida en que, a su juicio -bien fundado-, la protección de las personas trabajadoras denunciantes de riesgos medioambientales, derivados de la actividad industrial, mediante el derecho fundamental humano de libertad de expresión sería una solución, pero no la más adecuada. Ciertamente, el Derecho Legislado español (Ley 2/2023, 20 de febrero), a propósito de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, no ha aprovechado la oportunidad para establecer un efectivo derecho laboral de alerta ambiental, sea individual sea colectivo.

3.

Un derecho de nueva (tercera) generación (derechos de solidaridad, en la conocida clasificación del profesor E.A. Pérez Luño[6]; aunque sea siempre del gusto jurídico buscarles un antecedente más antiguo, en el Derecho romano[7]), que sí existe en otras experiencias europeas, como es el caso francés. Con un origen que se remonta a las libertades de ciudadanía democrática, no solo profesional, de la persona trabajadora en la empresa (años 80), el artículo L. 4133-2 del Código del Trabajo, varias veces reformado, afirma que toda persona trabajadora de la empresa, sea o no integrante del Comité Económico y Social, tiene derecho a alertar en caso de daños no solo a la salud pública sino también al medio ambiente. En su virtud, la alerta obliga a la empresa a evaluar la situación con el sujeto colectivo denunciante y a informarle tanto de las consecuencias como de las medidas que va a adoptar para su corrección. En realidad, se relaciona directamente, pero ampliando notablemente su ámbito desde el entorno laboral interno al entorno o ambiente externo de trabajo, con un derecho de autotutela ante un riesgo laboral grave e inminente.

El sujeto laboral de la alerta tiene una protección especial[8], para evitar las represalias. Aun en una versión más trágica y con otras dimensiones, la escasa cultura de las alertas de este tipo en España, que se verían más como una “traición” o “deslealtad” que como un ejercicio de un derecho-deber democrático de colaboración con la sostenibilidad, se puede comprobar en un caso que ha saltado a la actualidad mediática. Me refiero a la información[9] sobre la obligación de varias empresas petroquímicas de tener que pagar, a la familia de un trabajador-directivo, más de un millón de euros por los daños derivados del suicidio de aquél, en 2020 (SJS n. 2 Tarragona, 537/2024, 30 de diciembre))

¿Qué tiene que ver este asunto con la gestión ambiental? Más de lo que parece. El suicidio se vinculó a un entorno empresarial crítico, entre otras cosas, por unos procesos penales derivados de delitos ambientales. En vez de favorecer un tipo de gestión favorable a la transparencia y cumplimiento, la dirección de empresa promovió una situación de responsabilización, como chivo expiatorio, del directivo, que terminó suicidándose.

4.

Cierto, no debería de recaer sobre los hombros, la conciencia, la libertad de expresión o el derecho de crítica de la persona trabajadora individualmente considerada esta dura carga de cooperar a la sostenibilidad ambiental del modelo de negocio de sus empresas, al menos de modo principal o determinante. Visión individualista que, sin duda de forma difusa o ingenua, presupone la Directiva de protección de las personas trabajadoras denunciantes, que expresamente, a diferencia de la ley nacional, más defectuosa e indiferente, menciona la tutela o protección ambiental entre los ámbitos especialmente propicios para el ejercicio de este sistema de información-denuncia de buena fe. Deberían ser los sujetos colectivos, especialmente los sindicales, con un específico estatuto de protección y promoción legislativa, así como los interlocutores sociales, a través de la vía de la negociación colectiva, los que dieran un paso adelante.

Pero, una vez más, el Derecho Legislado español, aunque incluye una muy atinada intuición, se queda corto y desaprovecha la oportunidad de ir más allá. En este sentido, me refiero ahora a la previsión, como contenido obligatorio de la negociación colectiva, según la nueva redacción del art. 85.1, párrafo 3º ET (fruto de la reforma por el apartado 1 de la disposición final 2.4 del Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre), de los llamados protocolos de alerta de catástrofes climáticas, para la gestión preventiva de los riesgos (se entiende que laborales) específicamente asociados a aquéllas.

No es el único precepto laboral que aludiría a la obligación de gestión, en clave de transparencia comunicativa, de los riesgos ambientales para el empleo, como ilustra el art. 64.2 b) ET. En su virtud, el Comité de Empresa tiene derecho a ser informado trimestralmente (información pasiva) también de las “actuaciones medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo…”. Ahora bien, ni uno ni otro están a la altura del desafío que supone la configuración del imperativo de sostenibilidad como un nuevo principio, incluso como una nueva alma, del Derecho del Trabajo, a sumar a la social y a la económica y con las que deberá ser conciliada. Ni se introduce una verdadera integración del ambiente externo en el medio ambiente interno laboral, aunque ahora ya sí se relacionan de una manera más directa y estrecha, ni se apela a una verdadera negociación colectiva verde, en la que, junto con la figura de la persona delegada ambiental, con autonomía, o al menos con protección de crédito horario específico, el derecho de alerta, sea individual, sea, sobre todo, colectivo ambiental, es una pieza esencial.

5.

En definitiva, no tengo ninguna duda sobre la necesidad imperiosa de que las empresas cuenten con un sistema de incentivos adecuado para avanzar hacia la sostenibilidad, como, por lo general, y aunque siempre sean insuficientes, ya goza. Se trata de un condicionante “suave” de la libertad de empresa ex art. 38 CE y art. 16 CDFUE. Pero tampoco albergo duda alguna de que ese progreso exige también normas laborales que hagan de ese imperativo una genuina o auténtica responsabilidad jurídica, basada tanto en obligaciones específicas de las empresas de ejercer su actividad protegiendo de forma armónica el ambiente o el entorno externo y el interno de trabajo, en línea con lo que exige ahora, más allá de una situación de coyuntura, el Derecho de la Emergencia climática puesto en práctica tras la DANA de Valencia como en derechos-garantías sociales de las personas trabajadoras, individual y colectivamente consideradas. En este sentido y si bien soy consciente de las muchas limitaciones y deficiencias en su práctica, donde se desconoce ampliamente, un modelo relevante es el francés, también con su señero derecho de alerta ambiental, una garantía de efectividad del derecho-deber de crítica ambiental a favor de la persona trabajadora y también del poder-saber colectivo inherente a la libertad sindical ejercida en clave de sostenibilidad integral (ambiental, social y económica, o tanto monta).

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32024L1760

[2] https://www.cuatrecasas.com/es/spain/derechos-humanos/art/sostenibilidad-cs3d-perspectiva

[3] https://ecoideaspa.com/2024/08/08/diferencias-marketing-verde-greenwashing/

[4] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-81871

[5] https://revistas.cef.udima.es/index.php/rtss/article/view/24263/24119

[6] https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-2016-10001500036

[7] https://www.eumed.net/rev/delos/21/derechos-humanos.html

[8] https://hse-reglementaire.com/zoom-sur-le-droit-dalerte-en-matiere-de-sante-publique-et-denvironnement/

[9] https://www.elnacional.cat/oneconomia/es/management/dos-empresas-obligadas-pagar-millon-euros-familia-trabajador-se-suicido_1345324_102.html#:~:text=